22 Ago Actividades de lectura y escritura: Descubriendo aprendizajes a través de la exploración

Texto por: Lizette Ariza

Editado por: Jairo Echeverri

Existe una frase por ahí que dice: “El futuro es de los curiosos”, pero a decir verdad, todo momento es para los curiosos: aprender, descubrir, equivocarse, ganar, perder… la curiosidad es sinónimo de vivir. Como dice Gabriel García Márquez: “Vivir para contarla: La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”. La cuestión es: ¿qué se hace en la escuela para despertar esta curiosidad?

“La curiosidad mató al gato”. Frases como “ten cuidado por donde caminas”, “no toques eso”, “concéntrate”, “quédate quieto”, “esto se hace así”, “mira cómo se hace”… Pasamos todo el tiempo en una carrera, algo parecido a lo que ocurre en el cuento de “Alicia en el País de las Maravillas”, donde el conejo blanco dice: “¡No llego, no llego! ¡Deprisa, corre!”, y mira angustiado sus relojes.

Queremos que todo se resuelva en un santiamén, que las horas del reloj pasen rápido cuando se está enseñando o aprendiendo una temática, y pasar a lo que sigue para poder avanzar sin perder tiempo en pequeñeces. La idea no es explicarle todo a los alumnos, colocarles en bandeja de plata todo el conocimiento. Se debe tratar de dejar a un lado el facilismo y permitir que ellos lo exploren y averigüen a su ritmo. De eso se trata la vida: de vivir el instante, de disfrutar cada segundo, minuto, hora, día, mes, año. No todo siempre es una competencia, una carrera de autos para ver quién avanza más rápido. Se debe incentivar la curiosidad en los estudiantes, permitir que se lancen a la búsqueda de lo que realmente les interese.

La etapa de transición: Un espacio crucial para las actividades de lectura y escritura

De acuerdo con esto, la etapa de transición en la educación infantil representa un momento crucial en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños y niñas. Es un periodo de descubrimiento, curiosidad infinita y de construcción de sentido sobre el mundo que los rodea. En este contexto, la lectura y la escritura no pueden verse simplemente como habilidades técnicas a ser adquiridas, sino como caminos de exploración, herramientas de pensamiento y formas de expresión que permiten al niño interpretar, construir y comunicar su experiencia del entorno.

Se debe mirar esta etapa del preescolar más allá de ser solo un paso educativo. El grado de Transición no es exclusivamente el puente entre el preescolar y la educación primaria; es un espacio en el que se consolida la identidad del niño como aprendiz. A esta edad, entre los 4 y 6 años, los pequeños desarrollan habilidades fundamentales en términos de lenguaje, motricidad, socialización y pensamiento lógico. Las actividades de lectura y escritura deben insertarse en este proceso como experiencias significativas, integradas con sus intereses y necesidades, y no como actividades mecánicas, impuestas o descontextualizadas.

La lectura y la escritura como caminos para descubrir el mundo

Ante esto, es importante mostrar a la lectura y la escritura como apropiados caminos para descubrir el mundo, para explorar todo lo que en él subyace. Al escuchar un niño un cuento, observar una ilustración, jugar con letras o intentar escribir su nombre por primera vez, está explorando. Cada encuentro con el lenguaje escrito se convierte en una oportunidad para descubrir algo nuevo: un personaje, un sonido, una palabra, un sentimiento o una historia. Desde esta perspectiva, la lectura y la escritura no son fines en sí mismos, sino medios para interactuar con la realidad, para representarla y transformarla.

La lectura y la escritura no son fines en sí mismos, sino medios para interactuar con la realidad, representarla y transformarla.

El rol del educador como guía en las actividades de lectoescritura

Algo muy crucial es el rol del educador como guía de todos esos descubrimientos que un infante va teniendo. Cuando nos referimos a educador, no es solo mirar el papel del docente en este trabajo; esto compromete al adulto como tal —docente, cuidador, padre o madre—. Cada uno debe ser mediador entre el niño y el lenguaje. No se trata de enseñar a leer y escribir de manera tradicional, sino de presentar actividades divertidas y experiencias ricas que estimulen el deseo de aprender. En lugar de seguir metodologías rígidas como el método fonético o la metodología alfabética, el que educa debe transformarse en un acompañante del proceso exploratorio, un facilitador de ambientes significativos y un observador atento de los intereses y necesidades del niño.

Las preguntas abiertas, los espacios de conversación, los rincones de lectura, las dramatizaciones, las canciones, diferentes materiales didácticos y diversas opciones son herramientas educativas que permiten a los niños descubrir el poder del lenguaje. Un docente que lee con emoción, que escribe junto a los niños, que respeta sus producciones gráficas y que promueve un clima de confianza está sembrando las bases para una alfabetización significativa.

Creación de ambientes alfabetizadores para el aprendizaje infantil

Por ende, los ambientes alfabetizadores deben ser amenos, llamativos y escenarios apropiados para la exploración. Un aula de transición debe ser un espacio vivo, lleno de palabras, imágenes y oportunidades para la expresión. El rincón de lectura, con libros de la biblioteca adecuados a la edad, debe invitar al asombro, a la imaginación y al juego. Los textos deben estar al alcance de los niños, organizados de forma atractiva, y ser variados: cuentos, revistas, afiches, cartas, recetas, rótulos, canciones, e incluso un libro electrónico puede ser un recurso valioso.

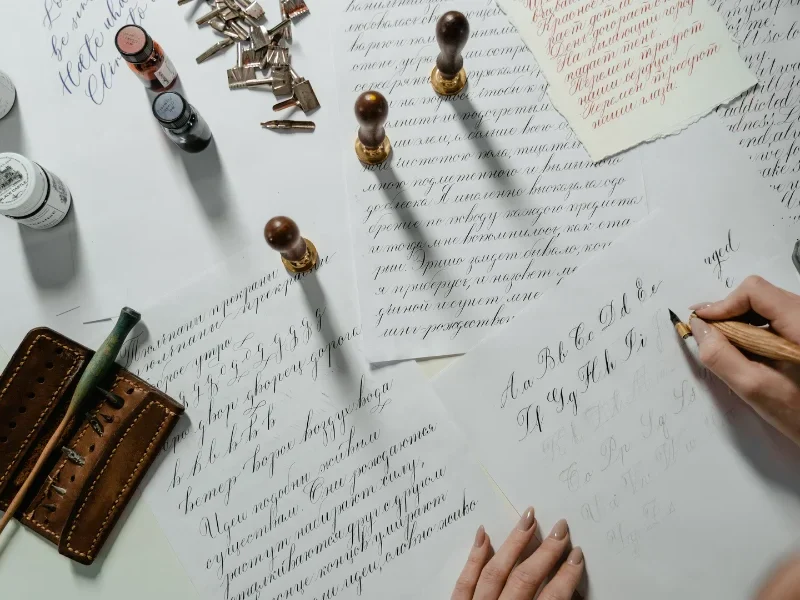

Asimismo, la escritura debe estar presente en la vida cotidiana del aula. Etiquetas con los nombres de los objetos, agendas de grupo, listas, carteles, murales, buzones de mensajes, juegos de palabras, sopa de letras y tarjetas con imágenes permiten a los niños interactuar con el código escrito de forma natural. No se trata de imponerles una correcta caligrafía u ortografía, sino de valorar sus hipótesis, respetar sus errores como parte del aprendizaje y motivarlos a seguir experimentando.

El juego como motor del aprendizaje y las actividades de lectura y escritura

No se debe olvidar que el juego también es motor del aprendizaje infantil, una base sólida para una apropiada y divertida adquisición de un aprendizaje. En esta etapa, el juego es la forma privilegiada de aprender. Por tanto, las actividades de lectura y escritura deben integrarse al juego, no competir con él. Dramatizar un cuento (actividad de narración oral), jugar a la tienda y escribir la lista de compras, enviar cartas a los personajes de un libro, crear bitácoras, escribir un diario de clase, vestirse de mi personaje favorito y contar su historia a mi manera, son estrategias que permiten a los niños usar el lenguaje en contextos reales y significativos.

Cuando los niños juegan a ser escritores o lectores, están interiorizando estructuras de oraciones, desarrollando conciencia fonológica, comprendiendo la función de los textos y, sobre todo, disfrutando del proceso. El aprendizaje auténtico surge cuando hay emoción, sentido y conexión con la experiencia vital del niño.

Atender la diversidad a través de la exploración

Cada niño tiene su propio ritmo y estilo de aprendizaje. En el aula de transición conviven niños que ya reconocen muchas letras con otros que apenas están empezando a desarrollar interés por los textos. Aquí miramos la diversidad como riqueza. Algunos disfrutan de escuchar cuentos largos, otros prefieren las imágenes de lectoescritura, los sonidos, el movimiento o la acción. Esta diversidad no debe verse como un obstáculo, sino como una fuente de fortuna. Las actividades de lectura y escritura como exploración permiten atender la diversidad, ya que ofrecen múltiples puertas de entrada al conocimiento. Al ofrecer distintos tipos de materiales, proponer actividades variadas y respetar las producciones individuales, el docente reconoce el valor de cada niño y promueve una inclusión real.

Evaluar para comprender: Más allá de los resultados

Otro aspecto relevante es evaluar para comprender, no para calificar. En la etapa de transición, la evaluación no debe centrarse en resultados, sino en procesos cognitivos. Observar cómo el niño se acerca al lenguaje, cómo disfruta de una lectura en voz alta, cómo se esfuerza por escribir su nombre o cómo inventa palabras debe ser parte del registro del educador. Más que medir lo que sabe, se trata de comprender cómo está construyendo sentido. Las producciones orales (presentaciones orales), las gráficas, los juegos simbólicos, las conversaciones, los dibujos y las preguntas de los niños son ventanas a su pensamiento. Evaluar, en este contexto, es mirar con atención, escuchar con empatía y acompañar con intención.

La familia: Aliada fundamental en el fomento de la lectura y la escritura

Como se mencionaba anteriormente, cuando hablamos de educador no nos estamos refiriendo solo al trabajo que hace un profesor; aquí entran en cooperación todas las personas que se relacionan con el infante. Es realmente gratificante que la familia sea una aliada en este proceso. El aprendizaje de la lectura y la escritura no ocurre solamente en la escuela; el hogar se convierte también en un escenario ejemplar para el desarrollo del lenguaje. Por eso, es transcendental involucrar a las familias en el proceso de alfabetización emergente.

Compartir cuentos en casa, hablar sobre lo que se hace en clase, jugar con palabras, cantar juntos, leer letreros durante un paseo o incluso participar en un club de lectura familiar son experiencias que fortalecen los lazos afectivos, las habilidades sociales y el desarrollo comunicativo. La alianza entre escuela y familia, basada en el respeto y la colaboración, potencia las posibilidades de aprendizaje. La lectura y la escritura no deben ser una carga ni una obligación, sino una experiencia compartida, placentera y transformadora, un verdadero proyecto de fomento de la lectura.

Conclusión: Sembrando el amor por el lenguaje

Con base a todo lo expuesto, se debe sembrar el amor por el lenguaje que abarca todo y en esencia los ejes de este texto: lectura y escritura. Aprender a leer y escribir no se debe imponer como una meta, sino que debe ser una aventura vivida con emoción. En el nivel de transición, donde el asombro está a flor de piel y la curiosidad guía cada paso, las actividades de lectura y escritura deben presentarse como formas de explorar, comprender y cambiar el mundo.

Un niño que descubre que puede escribir su nombre, inventar una historia o entender un cuento es un niño que se siente capaz, valioso y protagonista de su aprendizaje. Por eso, más que enseñar a leer y escribir, debemos ofrecer a los niños y niñas oportunidades para ser lectores y escritores, para descubrir en las palabras un universo sin límites.

En definitiva, educar en esta etapa es sembrar semillas. Algunas germinarán rápido, otras más lento. Lo importante es cuidar el suelo, no dejar de regarlo, nutrir el entorno y confiar en que cada niño, a su manera, encontrará su camino hacia el lenguaje, florecerá y dará frutos acordes a la estación que exploró. Porque cuando se aprende descubriendo, se aprende de verdad. Y cuando se descubre leyendo y escribiendo, se abre la puerta a infinitos mundos por explorar. Por lo tanto, que la curiosidad no mate al gato, más bien que le permita vivir, abriendo infinidad de puertas al descubrimiento de interesantes cosas.

Al final de este proceso de exploración, te invitamos a escuchar un interesante podcast que profundiza en el poder de la voz como forma de expresión. En este episodio, se abordan temas sobre la creatividad, la búsqueda de la propia voz y cómo las formas de comunicación pueden ser tan diversas como un susurro o una letra. Estos conceptos se enlazan perfectamente con la idea de que la lectura y la escritura no solo son herramientas para aprender, sino también medios poderosos para transformar y expresar nuestra experiencia del mundo.

Bibliografía:

- Ferreiro, E., & Teberosky, A. (1979). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. México: Siglo XXI.

- Cassany, D. (1993). Reparar la escritura: Didáctica de la corrección de lo escrito. Barcelona: Graó.

- Ruta Maestra. (Edición 25). Metodologías Activas. Santillana.

- Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2010). Lineamientos pedagógicos y curriculares para la educación inicial en el marco de la atención integral. Bogotá: MEN.

- Colomer, T., & Camps, A. (2004). Leer y escribir en el aula: La construcción de prácticas de lectura y escritura en la escuela. Barcelona: Graó.

Barranquilla es Leer

Barranquilla es Leer es el programa de acompañamiento a docentes de las Instituciones educativas distritales, desde la literatura, de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla (SED) y la Fundación Círculo Abierto (FCA).

El programa trabaja con niñas y niños de las IED de Barranquilla, elegidas bajo los criterios de la SED, en la experiencia de la lectura y la escritura, en una inmersión en la literatura compuesta por clubes de lectura especializados con artistas, acceso a una biblioteca digital de literatura infantil y juvenil, asistencia a foros de apreciación de literatura con personas expertas en literatura infantil y juvenil, tutorías semanales con niñas y niños

Sobre la Fundación Círculo Abierto

La Fundación Círculo Abierto trabaja desde el año 2010 en el diseño y ejecución de proyectos relacionados con educación y cultura. Su confianza en el lenguaje de las artes para construir y comunicar conocimiento ha sido el eje común de las experiencias que desarrolla con artistas tradicionales, contemporáneos, locales, nacionales, internacionales y comunidades diversas del territorio colombiano.

No Comments